Das Auto als vielleicht wichtigstes Verkehrsmittel für viele Bürgerinnen und Bürger tut vielen Städten nicht gut. Viele Städte sind in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen, ältere Wohngebiete, die für viel weniger Autos ausgelegt waren, wurden zudem noch nachverdichtet, um mehr Wohnraum zu schaffen und bereiten heute große Probleme für die Stadt- und Verkehrsplaner. Fußgänger, Radfahrer, Menschen mit Rollator oder Rollstuhl und viele weitere Verkehrsteilnehmer ringen heute mit den Autos um Platz.

Hinzu kommen noch der Klimawandel, der klimaschonendere Fortbewegungsmöglichkeiten als das Auto erfordert und zum anderen eine andere Stadtgestaltung mit mehr Grün, Bäumen und Wasserläufen notwendig macht, um der Stadt in heißen Sommern eine bessere natürliche Kühlung zu bescheren. Dafür braucht es allerdings Platz, der dann nicht mehr herumstehenden Autos zur Verfügung steht. Und grüne Straßenzüge sind zudem attraktiver für Bürgerinnen und Bürger, sich hier zu bewegen oder gar aufzuhalten.

Ein attraktives Angebot an alternativen Verkehrsmitteln und vor allem des ÖPNV könnte hier Abhilfe schaffen. Dabei ist wichtig, ALLE Verkehrsteilnehmer gleichzeitig mitzudenken. So berichten Experten für Radinfrastruktur beispielsweise über die bekannten Fahrradstädte in den Niederlanden wie beispielsweise Utrecht oder Amsterdam, dass hier zwar eine vorbildliche Radinfrastruktur in den letzten Jahrzehnten aufgebaut werden konnte, jedoch die Fußgänger vergessen wurden. Diese müssen heute nicht nur Autostraßen überqueren sondern zusätzlich noch die parallel zur Autostraße verlaufenden Fahrradstraßen und das im Einzelfall sogar noch auf beiden Straßenseiten. Wenn man nicht von vornherein alle Verkehrsteilnehmer mitdenkt, sondern einfach eine andere Gruppe bevorteilt, können in der Zukunft nochmal neue Probleme entstehen. Es ist also nicht einfach.

Dabei spielt die Verkehrsinfrastruktur in der Stadt eine Rolle und natürlich der ÖPNV. Am ÖPNV entscheidet es sich, ob Menschen bereit sind, vom Auto umzusteigen für ihre Möbilitätsbedürfnisse innerhalb einer Stadt und vor allem für solche, die aus der eigenen Stadt herausführen. Es wäre also gut, wenn man die Qualität eines solchen Angebots messen könnte, um dann daraus für die Weiterentwicklung neue Schlüsse zu ziehen.

Wie kann man nun die Qualität des ÖPNV-Angebots bemessen?

Eine einfache, und auch oft verwendete Methode die Qualität des ÖPNV zu bemessen, ist die Betrachtung des Motorisierungsgrads, also die Zahl der Autos pro 1000 Einwohner. Sind pro 1000 Einwohner mehr Autos notwendig als in einer vergleichbaren Stadt, ist das ein erster Hinweis für die Qualität des ÖPNV-Angebots. Wenn weniger Autos da sind, ist offenbar das Angebot so gut, dass weniger Autos notwendig sind.

Interessant kann sein, wie sich die Zahl in den Jahren verändert sowie der Vergleich der Zahl für die eigenen Stadt mit vergleichbaren Städten. Der Motorisierungsgrad ist leicht zu erheben, denn das Kraftfahrtbundesamt bietet hierzu Zahlen über den Bestand an angemeldeten Fahrzeugen nach Gemeinden an. Die Zahlen sind öffentlich leicht zugänglich, so dass sie jedermann einfach zur Verfügung stehen.

Die Zahl der Autos pro 1000 Einwohner (Motorisierungsgrad) kann ein Hinweis für die Qualität des ÖPNV sein, ist aber nicht ein allein verlässlicher Indikator! Es gibt also auch ein „Aber…“, auf das wir gleich noch eingehen werden.

Warum der Motorisierungsgrad hilfreich sein kann

- Der Motorisierungsgrad ist ein indirekter Indikator. Wenn es in einer Stadt wenige Autos gibt, kann das daran liegen, dass ein gutes ÖPNV-Angebot, eine gute Fahrrad- oder Fußweginfrastruktur etc. existieren, denn offensichtlich brauchen die Menschen in dieser Stadt weniger Autos. Sie haben und nutzen Alternativen. Ein höherer Motorisierungsgrad kann auf eine geringere Nutzung des ÖPNV hindeuten, während ein niedrigerer Wert auf eine stärkere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel schließen lässt.

- Vergleich zwischen Städten machen das zudem deutlich. Städte wie Berlin, Wien, Kopenhagen oder Zürich haben deutlich weniger Autos pro 1000 Einwohner als vergleichbare Städte mit schwachem ÖPNV, wie zum Beispiel viele vergleichbar große Städte in den USA. Auch der Vergleich zwischen großen und kleineren Städten in Deutschland zeigen das Bild oft, wenn man Städte mit (relativ) gutem ÖPNV-Angebot mit kleineren Städten oder gar Gemeinden auf dem Land vergleicht.

Zum Beispiel gibt es in Berlin 316 Autos pro 1000 Einwohner, im rheinland-pfälzischen Rockenhausen mit seinen rund 5400 Einwohnern jedoch 650 Autos pro 1000 Einwohner. Wenn man nun auf das ÖPNV-Angebot in der Großstadt Berlin schaut und mit dem Angebot der ungleich kleineren Gemeinde Rockenhausen auf dem Land vergleicht, erklärt sich die Differenz schnell. Das ÖPNV-Angebot ist in der Großstadt in Deutschland oftmals besser als auf dem Land.

Aber ganz so einfach ist eine solche Betrachtung dann (leider) doch nicht…

Die Anzahl der Autos wird noch von anderen Faktoren beeinflusst, die sich von Stadt zu Stadt zudem sehr unterschiedlich auswirken können.

- Einkommen: Wohlhabendere Menschen leisten sich häufiger mehrere Autos, oft auch unabhängig vom ÖPNV. Da stehen dann vielleicht ein großes Familienauto, ein Cabrio als „Fun-Car“ und ein Wohnmobil im privaten Fuhrpark, währenddessen der Weg zur Arbeitsstelle mit dem ÖPNV bewältigt wird.

- Kultur & Politik: Der Autobesitz wird auch von Statusdenken, von Gewohnheiten sowie mangelnder Verkehrslenkung beeinflusst.

- Verkehrslenkende Maßnahmen: Mit Parkraumbewirtschaftung, autofreundlicher Infrastruktur wie breite Straßen, keine Tempo-30-Zonen etc. machen die Nutzung des Autos unattraktiver.

- Siedlungsstruktur: Auf dem Land ist das Auto oft unverzichtbar, auch bei eigentlich guter ÖPNV-Anbindung. In der Stadt ist es leichter, mögliche Ziele für Mobilität wie Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Behörden, Freizeitmöglichkeiten etc. kompakter und auf engerem Raum zu konzentrieren auf dem Land. So kann man bei guter ÖPNV-Anbindung vielleicht einige Ziele mit dem ÖPNV erreichen, andere jedoch nicht. Oft macht das dann ein eigenes Auto erforderlich.

Motorisierungsgrad im Vergleich

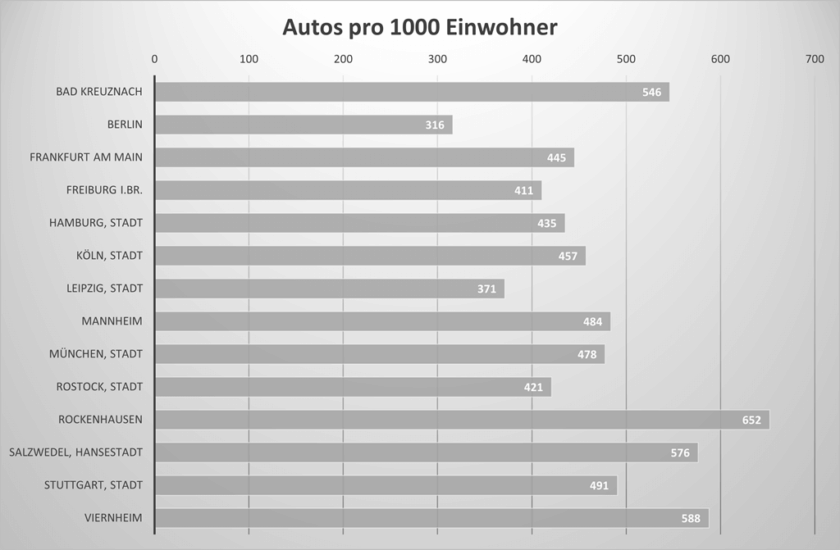

Die folgende Tabelle zeigt den Motorisierungsgrad für verschiedene zufällig ausgewählte Städte in Deutschland im Vergleich. Dabei sind einige größere Städte, aber auch kleinere in Ost und West sowie Gemeinden auf dem Land aufgeführt.

Ein niedriger Motorisierungsgrad wie beispielsweise Berlin und Leipzig, deutet auf ein gut ausgebautes und attraktives ÖPNV-Netz hin, welches eine Alternative zum eigenen Auto bietet. Ein hoher Motorisierungsgradwie beispielsweise Rockenhausen, Viernheim und Bad Kreuznach können auf eine geringere Verfügbarkeit oder Attraktivität des ÖPNV hindeuten, wodurch mehr Menschen auf das Auto angewiesen sind.

Interessant dürften Vergleiche von Städten mit vergleichbaren Einwohnerzahlen sein. In der Tabelle finden sich beispielsweise ähnlich große Städte wie Frankfurt (445), Stuttgart (491) und Leipzig (371). Woher kommen diese starken Unterschiede? Warum reichen in Leipzig 371 Autos pro 1000 Einwohner aus und in Stuttgart sind dafür 491 Autos notwendig? Hier kann und muss dann die tiefergehende Analyse einsetzen.

Wie kann man das selbermachen?

In der Tabelle sind vor allem größere und bekannte Städte für den beispielhaften Vergleich herangezogen worden. Wenn man einen solchen Vergleich für seine eigene Stadt erstellen möchte, kann man einen entsprechenden Vergleich schnell selbst erstellen. Als erstes sucht man sich ein paar Städte aus, die sich von der Einwohnerzahl, aber vielleicht auch von der Struktur her ähnlich sind. Die entsprechenden Zahlen sind schnell recherchiert. Die Einwohnerzahlen sind auf den Internetseiten der einzelnen Städte oder mit der Suchmaschine der eigenen Wahl zu finden; die Zahl der gemeldeten PKWs finden sich auf der Seite des Kraftfahrtbundesamts (Quelle siehe unten).

Ein erstes Fazit

Der Motorisierungsgrad, also die Zahl der Autos pro 1000 Einwohner ist als Kontextfaktor nützlich. Er macht einen Vergleich möglich. Darauf lassen sich dann weiterführende Überlegungen aufbauen. Isoliert betrachtet ist die Zahl nicht aussagekräftig und man muss weitere Kennzahlen zur Bewertung des ÖPNV heranziehen, um aussagekräftige Schlüsse zu ziehen.

Welche direkten Indikatoren geben Hinweise auf die Qualität eines ÖPNV-Angebots?

Eine Bewertung des ÖPNV-Angebots in der eigenen Stadt ist gar nicht so schwer. Fahren die Linienbusse in einer Stadt beispielsweise außerhalb des Schülerverkehr weitgehend leer durch die Stadt, ist es einfach darauf zu schließen, dass dieses Angebot offenbar niemandem lockt, sein Auto dafür stehen zu lassen. Wenn es so ist wie in diesem echten (!) Beispiel ist es einfach. Aber auch sonst muss die Analyse gar nicht so schwer sein.

Viele Daten wie zum Beispiel Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sollten beim Verkehrsunternehmen vorliegen und zur Verfügung gestellt werden können. Andere Indikatoren können auch selbst erhoben werden. Und für eine erste Einschätzung reicht oft auch eine Kombination aus Fahrplananalyse, persönlichen Testfahrten und Gespräche mit Nutzern.

Die folgende Liste ist zunächst einmal eine lose Sammlung von Indikatoren, die für eine Bewertung geeignet sind. Wir unterscheiden in der Folge „Grundlegende Indikatoren“ und „Weiterführende Indikatoren“.

Grundlegende Indikatoren:

- Fahrgastzahlen (pro Tag und Jahr)

Wie viele Fahrgäste nutzen das Angebot? Die Fahrgastzahlen sind ein direkter Indikator für die Attraktivität des Angebots. Weiterführend könnte man analysieren, wie viele Menschen zu welchen Zeiten das Angebot nutzen etc. - Taktfrequenz

Die Taktfrequenz beschriebt die Zeit zwischen zwei Fahrten auf einer Linie. Wie oft fahren Busse/Bahnen auf wichtigen Linien? Ist ein 10- bzw. 15-Minutentakt vorhanden, auch abends oder am Wochenende? Ein gutes Ziel ist eine Frequenz von unter 10 Minuten in Hauptverkehrszeiten. - Haltestellenabdeckung

Wie weit ist es bis zur nächsten Haltestelle? Gut ist, wenn der Anteil der Bevölkerung mit einem Weg von unter 300 Meter bis zur nächsten Haltestelle bei über 90 Prozent liegt. - Flächendeckung

Wie gut sind mögliche Ziele an den ÖPNV angeschlossen? Ist der ÖPNV auch dort erreichbar, wo keine hohe Dichte herrscht? - Reisezeit

Ist der ÖPNV von der notwendigen Dauer der Reise konkurrenzfähig im Vergleich zur Reise mit dem eigenen Auto? Gut wäre, wenn die Reisezeit im ÖPNV (fast) genauso schnell oder schneller wäre, wie mit dem Auto – vor allem in der Rushhour. - Umsteigehäufigkeit

Gibt es Direktverbindungen zum Ziel oder ist häufiges Umsteigen notwendig? - Anschlussquote

Wie hoch ist der Anteil an geplanten Umstiegen, die zuverlässig erreicht werden? - Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit

Kommen die Fahrzeuge planmäßig? Wie viele Ausfälle und Verspätungen gibt es? Gut wäre es, wenn über 95 Prozent der Fahrten weniger als 3 Minuten Verspätung haben! - Betriebszeiten

Wie ist die ÖPNV-Verfügbarkeit über den Tag und am Wochenende? Gibt es auch Nachtverkehr? Wie schaut es aus frühmorgens oder spätabends? - Komfort und Ausstattung

Sauberkeit, Sicherheit, WLAN im Fahrzeug, Barrierefreiheit (z.B. Anteil an barrierefreien Haltestelen und Fahrzeugen). Wichtig ist auch ob ein Umsteigen von einem Verkehrsmittel auf ein anderes einfach bewerkstelligt wird. Gibt es Parkplätze oder sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder? - Tarifstruktur und Preise

Ist der Tarif einfach, fair und bezahlbar? Gibt es attraktive Zeitkarten, Job Tickets oder Sozialtickets? Anzahl der Tarifzonen, Verständlichkeit des Tarifsysteme, z.B. Deutschlandticket mit flächendeckender Gültigkeit vereinfacht die Tariffindung enorm! - Fahrgastzufriedenheit

Wie bewerten Fahrgäste das Angebot? Über Befragungen kann man die Zufriedenheit zu wichtigen Indikatoren abfragen, wie Preis, Komfort, Sicherheit, Sauberkeit etc. Interessant ist es auch Menschen zu befragen, die das Angebot nicht nutzen (z.B. über eine allgemeine Bürgerbefragungen oder ähnliches. - Der Modal Split…

Was ist der Modal Split?

Der Modal Split beschreibt, wie sich die Verkehrswege einer Bevölkerung auf verschiedene Verkehrsmittel verteilen – also welcher Anteil der Wege mit Auto, ÖPNV, Fahrrad, zu Fuß oder anderen Mitteln zurückgelegt wird. Er ist ein zentraler Indikator in der Verkehrsplanung, um das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zu analysieren und Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel zu entwickeln.

Ein Beispiel: In einer Stadt mit folgendem Modal Split

– 45 % Auto

– 20 % ÖPNV

– 20 % Fahrrad

– 15 % zu Fuß

bedeutet das: Von allen Wegen, die Menschen dort machen, wird z. B. jeder fünfte mit Bus oder Bahn zurückgelegt, aber immer noch die meisten mit dem Auto.

Mit dem Modal Split kann man das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung erheben und analysieren, man sieht wie mobilitätsfreundlich eine Stadt ist und ob nachhaltige Verkehrsmittel genutzt werden. Man kann aus den Zahlen schließen, wie viel Fläche für welchen Verkehr beansprucht wird, kann daraus Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel entwickeln und bei einem Vergleich über einen Zeitraum hinweg feststellen, wie sich Maßnahmen auf das Mobilitätsverhalten auswirken. So kann man beispielsweise feststellen, ob der Ausbau von Radwegen in der Stadt zu einer Veränderung des Modal Split beiträgt oder nicht. Somit lassen sich also auch Erfolge von städtischem und kommunalpolitischem Handeln messen. Der Modal Split ist ein zentraler Indikator für Verkehrspolitik, Stadtplanung und Klimaschutzmaßnahmen. Mit ihm lassen

Die Erhebung ist nicht einfach und wird in der Regel über Verkehrserhebungen und Mobilitätsstudien, Befragungen oder Zählungen an Verkehrsknotenpunkten bewerkstelligt.

Um mal eine Einschätzung zu möglichen Zahlen zu geben: Das Umweltbundesamt hat in einer aktuellen Studie festgestellt, dass der Anteil von PKW und Krafträdern an der gesamten Personenverkehrsleistung 2023 in Deutschland bei 79,4 Prozent lag. Das ist ein hoher Wert. Wie dieser Wert sich in den letzten Jahren entwickelt hat, kann man hier nachlesen.

Weiterführende Indikatoren

Die folgenden weichen und harten Indikatoren ergeben zusammen ein umfassendes Bild der Qualität des ÖPNV-Angebots. Die Indikatoren gehen über Takte und Pünktlichkeit hinaus und nehmen Komfort, Fairness, positive Wahrnehmung und Integration in die Stadtgesellschaft als ebenfalls wichtige Faktoren mit auf. Diese Indikatoren spielen für die Nutzersicht eine Rolle sowie für die strategische Verkehrsplanung.

- Geringer Anteil an Schwarzfahrten

Ein geringer Anteil an Schwarzfahrten zeigt das Vertrauen in das System und in die Preise. - Echtzeitinformationen und digitale Services

Fahrplanauskunft per App und an der Haltestelle, Verspätungsinfos, intermodale Routenplanung - Sichere Umstiege und Haltestellen

Gute Beleuchtung, soziale Kontrolle, Überwachung - Anbindung neue Quartiere

Stadtentwicklung und ÖPNV-Planung gehen Hand in Hand - Multimodale Integration

Gute Verknüpfung mit Bike- und Carsharing, Park and Ride, etc. - Gute Imagekampagnen

Positive Kommunikation, z.B. Klimaschutz, Komfort, Community-Aspekt - Geringe CO2-Emissionen pro Fahrgastkilometer

zeigt klimafreundlichen Betrieb, z.B. durch E-Busse oder Ökostrom, Anteil emissionsfrier oder -armer Fahrzeuge am Fuhrpark - Flexible Angebote in dünn besiedelten oder suburbanen Räumen

Gibt es Ergänzungen durch On-Demand-Verkehre, Rufbus, Sharing? - Verfügbarkeit von Servicepersonal

in Bahnhöfen, am Telefon, für Hilfe bei Barrierefreiheit etc. - Investition in Infrastruktur pro Einwohner

zeigt den politischen Stellenwert des ÖPNV - Dichte des Liniennetzes

Wie viele Linien kreuze oder bedienen ein Gebiet? - Haltestellenkomfort

Überdachung, Sitzplätze, Windschutz, Schatten, Beleuchtung, sichtbare Fahrpläne, elektronische Anzeige der nächsten Fahrten etc. - Nutzungsfreundlichkeit für Familien

Platz für Kinderwagen, einfache Ticketnutzung für Eltern, Preisgestaltung - Verfügbarkeit und Sichtbarkeit von Ticketsystemen

Verkaufsautomaten, Apps, bargeldlose Zahlung - Anteil von Zeitkarten und Abokunden

Der Anteil ist ein gutes Zeichen für eine regelmäßige und zufriedene Nutzung, vor allem wenn man eventuelle Veränderungen in den Zahlen analysiert - ÖPNV als Stadtmarke

Wird der Nahverkehr als Teil der Stadtidentität wahrgenommen? Oder salopp formuliert: Ist es cool, den ÖPNV zu nehmen? - Soziale Erreichbarkeit

Wie gut sind Orte wie Schulen, Kliniken, Jobcenter, Pflegeeinrichtungen, Friedhöfe etc. mit dem ÖPNV erreichbar? - Anteil der Bevölkerung mit Mobilitätseinschränkungen, die den ÖPNV nutzen

Zeigt tatsächliche Inklusion und nicht nur die technische Barrierefreiheit - Fahrpreisentwicklung im Vergleich zur Inflation

Ist der ÖPNV über die Jahre bezahlbar geblieben? - Anteil der Fahrrad-Mitnahmemöglichkeiten

Besonders relevant für intermodale Verkehre (z.B. Pendler, die vom Rad auf die Bahn umsteigen) - Frequenz von Fahrplananpassungen

zeigt Flexibilität und Reaktionsfähigkeit auf Nachfrageänderungen - Nutzerbindung

Wie viele Fahrgäste bleiben dem ÖPNV langfristig treu? - Reaktionsgeschwindigkeit auf Störungen

Wie lange dauert es bis bei Störungen Ersatzverkehre eingerichtet sind, Durchsagen erfolgen oder Umleitungen angezeigt werden? - Öffentlichkeit der Betriebsdaten

Werden Daten zur Pünktlichkeit, zu Ausfällen etc. transparent veröffentlicht? - Einbindung von Fahrgastbeiräten und Bürgerdialogen

Gibt es Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger? - Zugang zu Mobilitätsberatung

Beratungsstellen, Hotlines, Mobilitätscoaches für ältere und neue Nutzer - Flächeneffizienz versus Autoverkehr

Wie viel Fläche wird dem ÖPNV gewidmet (eigene Trassen, Haltestellen etc.) im Vergleich zum Kfz-Verkehr und den Vergleich der Zahlen über die Zeit - Verknüpfung mit Regional- und Fernverkehr

Gute Anbindung an Bahnhöfe, Flughäfen, andere Verkehrsnetze und den einfachen Umstieg zwischen den Netzen

Die Auflistung ist sicherlich nicht abgeschlossen und es gibt noch viel mehr Dinge, die man anschauen oder analysieren kann. Bei einer Analyse sollten immer mehrere Indikatoren betrachtet werden. Das erleichtert die Analyse und das Verständnis warum etwas so ist, wie es ist.

Die Vielzahl an unterschiedlichen Indikatoren zeigt auch den Bedarf an unterschiedlichem Knowhow der Experten, die das bearbeiten. Ein Verkehrsplaner als Experte alleine wird vielleicht keine optimale Lösung entwickeln können. Ebenso wenig ein Stadtplaner oder ein Experte für Stadtsoziologie. Aber zu dritt und vielleicht ergänzt um weitere (Wissenschafts-)Disziplinen sollte eine gute Lösung entwickelt werden können.

Letzten Endes ist es wieder ganz einfach: Entweder die Leute nutzen das Angebot oder sie nutzen es nicht. Man kann sich noch so schöne Dinge am Schreibtisch ausdenken und dann sagen, man hätte doch alles bedacht und viele der Indikatoren berücksichtigt. Wenn der Stadtbus leer durch die Stadt kurvt, ist das System nicht gut. Die Indikatoren helfen bei der Analyse und bei der Gestaltung solcher Systeme.

Und unter dem Strich bleibt immer noch die Möglichkeit eine solche Analyse gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern zu erstellen. Einbindung in solche Prozesse, das Ernstnehmen von Kritik und die gemeinsame Bearbeitung von Schwachstellen befördern die Identifikation mit dem „eigenen“ ÖPNV. Und das sollte letztendlich ja auch das Ziel sein: die Bürgerinnen und Bürger nutzen den ÖPNV weil er ihnen einen Nutzen und Mehrwert bringt, weil er irgendwie cool ist und sie sich mit dem System und seinen Zielen identifizieren können.

Quellen und weiterführendes Material

- Agora Verkehrswende: https://www.agora-verkehrswende.de

- Verband der Verkehrsunternehmen: https://www.vdv.de/

- The International Association of Public Transport: https://www.uitp.org/

- ÖV-Atlas von Agora Verkehrswende: https://www.agora-verkehrswende.de/veroeffentlichungen/oev-atlas-2023

Wo ist das Angebot des ÖPNV am besten und wo sind die Lücken? - Zahlen zum Modal Split in Deutschland: https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/fahrleistungen-verkehrsaufwand-modal-split#personenverkehr

- Umweltbundesamt zum Modal Split in Deutschland: https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/fahrleistungen-verkehrsaufwand-modal-split#personenverkehr

- Ranking der ÖPNV-Qualität nach Städten und Landkreisen: https://plan.ioki.com/rangliste-nahverkehr

- Urban Mobility Indicators:

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/convenient-access-to-public-transport.pdf

https://www.urbanmobilityportal.com/indicators

https://www.uitp.org/publications/global-urban-mobility-indicators-2022/ - Daten und Fakten zum ÖPNV: https://www.vdv.de/daten-fakten.aspx

- https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Downloadbereich/Downloadbereich_Fahrzeuge_node.html

- Destatis zur PKW-Dichte in Deutschland: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/09/PD20_N055_461.html

- Wikipedia zum Motorisierungsgrad: https://de.wikipedia.org/wiki/Motorisierungsgrad

- Was ist der Modal Split? https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Modal_Split

- Was ist der Modal Split? https://www.allianz-pro-schiene.de/glossar/modal-split/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.